【背景解析】E1定居点计划:撕裂巴勒斯坦国版图的“钉子”

在约旦河西岸,一块面积仅12平方公里的荒凉丘陵,正在成为决定巴以未来命运的关键地带。这就是E1区(East 1 Area)。对以色列而言,这里是连接耶路撒冷与最大定居点马阿勒阿杜明的战略走廊;对巴勒斯坦人来说,这里却意味着未来独立国家被彻底切割的危险。

改变地缘格局的走廊

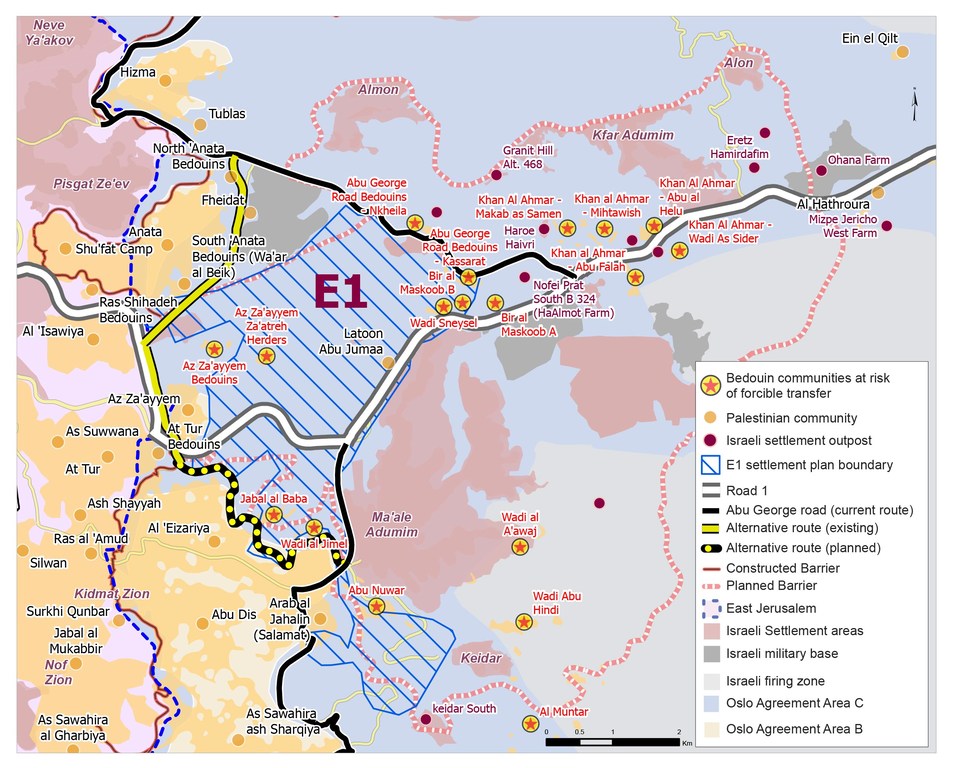

E1位于东耶路撒冷以东,紧邻以色列主干道1号公路,地处东西走向的重要交通线。这里丘陵起伏,分布着多个巴勒斯坦和贝都因社区,同时设有大型以色列警察总部。该区属于西岸C区,目前完全由以色列军事和民事当局控制,由马阿勒阿杜明管理。

若大规模定居点落地,耶路撒冷和马阿勒阿杜明将连成一体,形成巨大的“定居点走廊”。这一走廊将像楔子般插入巴勒斯坦腹地,彻底切断西岸南北的连贯性,使东耶路撒冷、伯利恒和拉马拉的巴勒斯坦区域无法连成一片。对“两国方案”而言,这几乎意味着一个地理上可行的巴勒斯坦国不复存在。

三十年博弈与较量

E1并不是新近提出的构想,而是伴随以色列定居点扩张战略逐渐浮出水面的。

据报道,1991年,沙米尔政府首次将E1部分地区纳入马阿勒阿杜明地方委员会规划。1994年,拉宾政府进一步扩大边界并启动规划,但未开建。此后,几乎每一届以色列政府都曾拿出E1议题。

2012年,巴勒斯坦在联合国获“非会员观察员国”地位,以色列随即宣布重启E1计划作为“惩罚”,引发国际社会强烈反对。2020年,内塔尼亚胡曾试图推动审批,但因政治和外交阻力再次停滞。

如今,以色列极右翼财政部长斯莫特里赫批准3400套住房的决定,标志着该争议已久的计划从“多年冻结”正式进入实质推进阶段。

贝都因人的生存威胁

E1并非一片无人之地,而是约18个贝都因社区的家园,总人口超过3500人。居民大多依靠放牧维持生计,生活方式延续了数百年的游牧传统。然而,他们搭建的帐篷和简易房屋几乎全部缺乏以色列当局的建设许可,因此长期面临被拆除的风险。

联合国人道主义事务协调厅表示,自2009年以来,以色列当局在该地区已拆除了500多座巴勒斯坦人建筑,造成900多人流离失所。仅2025年上半年,就有68座建筑被拆毁。尤其是在8月12日至14日三天内,当局向多个贝都因社区发出42份新的拆除令,紧张气氛陡然升级。

联合国机构多次警告,E1计划的推进将导致大规模强制迁移,贝都因人不仅会失去土地和家园,其独特的文化和社会结构也将面临瓦解。对巴勒斯坦社会而言,这是一场“文化抹除”。

触碰全球“红线”

E1长期被视为巴以冲突的“红线”之一。

联合国秘书长古特雷斯多次明确指出,以色列在被占领的西岸(包括东耶路撒冷)建立定居点违反国际法,违背联合国多项决议。2024年7月19日,国际法院发布咨询意见,直言以色列应立即停止所有定居点建设,并撤出定居者。

欧盟则强调,任何单方面改变现状的行为都不可接受。美国虽然是以色列最重要的盟友,但往届政府也普遍认为E1的推进是“不可触碰的雷区”。

然而,以色列政府一再强调,E1是保障安全的必要举措。该国政客指出,马阿勒阿杜明拥有超过4万居民,如果与耶路撒冷失去直接联系,将面临孤立和威胁,因此必须通过E1走廊保持连通。

两国方案的试金石

围绕E1的角力,实际上是巴以冲突长期矛盾的缩影。一方面,巴勒斯坦人坚持追求一个领土完整的国家,另一方面,以色列则以历史和安全为由不断扩大实际控制。

E1的推进,其意义已远超一个定居点。它不仅关乎领土,更是国际社会能否捍卫国际法、能否维系“两国方案”的试金石。长期以来,“两国方案”被视为中东和平的核心构想,倡议在1967年边界基础上建立独立的以色列与巴勒斯坦国家,并让耶路撒冷成为两国首都。若E1真正开建,巴勒斯坦国家的地理可行性几乎将被彻底摧毁。

E1是否会真正钉死“两国方案”,目前仍悬而未决。但可以肯定的是,这一计划若付诸实施,巴以关系将进一步撕裂,地区紧张局势将加剧,而国际社会的政治与道义承诺也将面临前所未有的考验。